若水堂:兩脅疼痛,青皮湯主之

中醫(yī)認(rèn)為,脅下的疼痛多由肝膽火盛、肺氣郁結(jié)、食積、氣虛而來(lái),嚴(yán)重者或有“頑痰死血”引起。

若水堂說(shuō):脅下疼痛,一劑“老陳湯(年份陳皮茶湯)”,單方即可奏功。

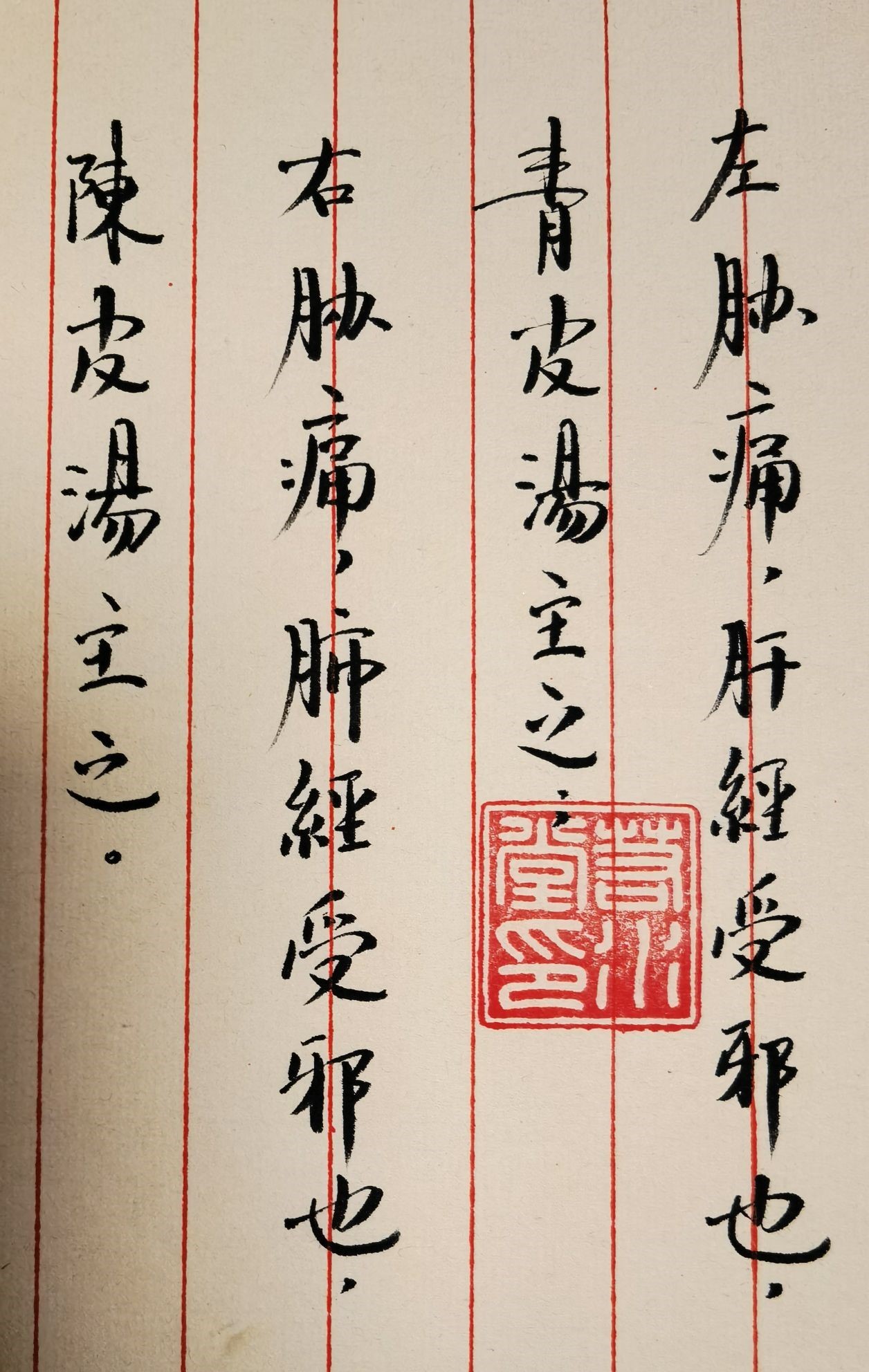

“左脅有痛,肝經(jīng)受邪也,青皮湯主之;

右脅有痛,肺經(jīng)受邪也,陳皮湯主之。”

左脅有痛,多為肝經(jīng)受邪,可用年份青皮單方煮飲,疏通肝經(jīng)之邪;

右脅疼痛,多為肺氣郁結(jié),可用老年份的二紅皮單方煮飲,收理肺、化痰、行氣之效。

食積所致脅痛,使用二紅皮或大紅皮煮飲,可消食寬中、健脾理氣。

痰凝所致脅痛,更宜用老年份的青皮或二紅皮,用其化痰破滯之功。

關(guān)于青皮:

《本草綱目》說(shuō):瀉肝膽之積氣,必用青皮。

朱丹溪(1281~1358年, 滋陰派創(chuàng)始人)也十分推崇青皮在“疏利肝邪”方面的功效:

“青皮乃肝膽二經(jīng)氣分藥,故人多怒有滯氣,脅下有郁積,或小腹疝痛,用之以疏通二經(jīng),行其氣也。”(《丹溪心法》)

青皮入方,始于大宋,歷代醫(yī)案中,青皮是“肝、膽二經(jīng)”的常用之品。青皮疏肝散邪,通肝膽之氣。肝氣疏通,則“癖自不結(jié)”。

青皮既這樣有用,為什么如今藥方中用的不多?只因“不易得真”:真的青皮并非普通的“青橘皮”。上乘、道地的老年份青皮稀缺而昂貴,醫(yī)者多“不敢擅用”。

若水堂認(rèn)為,青皮的采摘期需要非常精準(zhǔn),采摘早了,只是小青柑,油分和有效物質(zhì)尚未發(fā)育好;采摘晚了,變成了二紅皮,藥性從青皮特有的“沉而降”,變成了二紅皮的“浮而升”,往上焦走了,無(wú)法“沉、降”到肝、膽二經(jīng)。一年中,真正適合采摘青皮的最佳時(shí)間只有幾天而已。

(若水堂,廣東新會(huì)陳皮百年商號(hào)。其道地性的“母樹原種”青皮受到杏林名家和藏家首肯;早年曾被霍英東先生稱為“比黃金還要珍貴的陳皮”。)